皆さんが愛でるその一輪の胡蝶蘭。

完璧に計算されたかのようなその花形、そして優美に舞う蝶を思わせるその姿は、一体どのようにして生まれたのでしょうか。

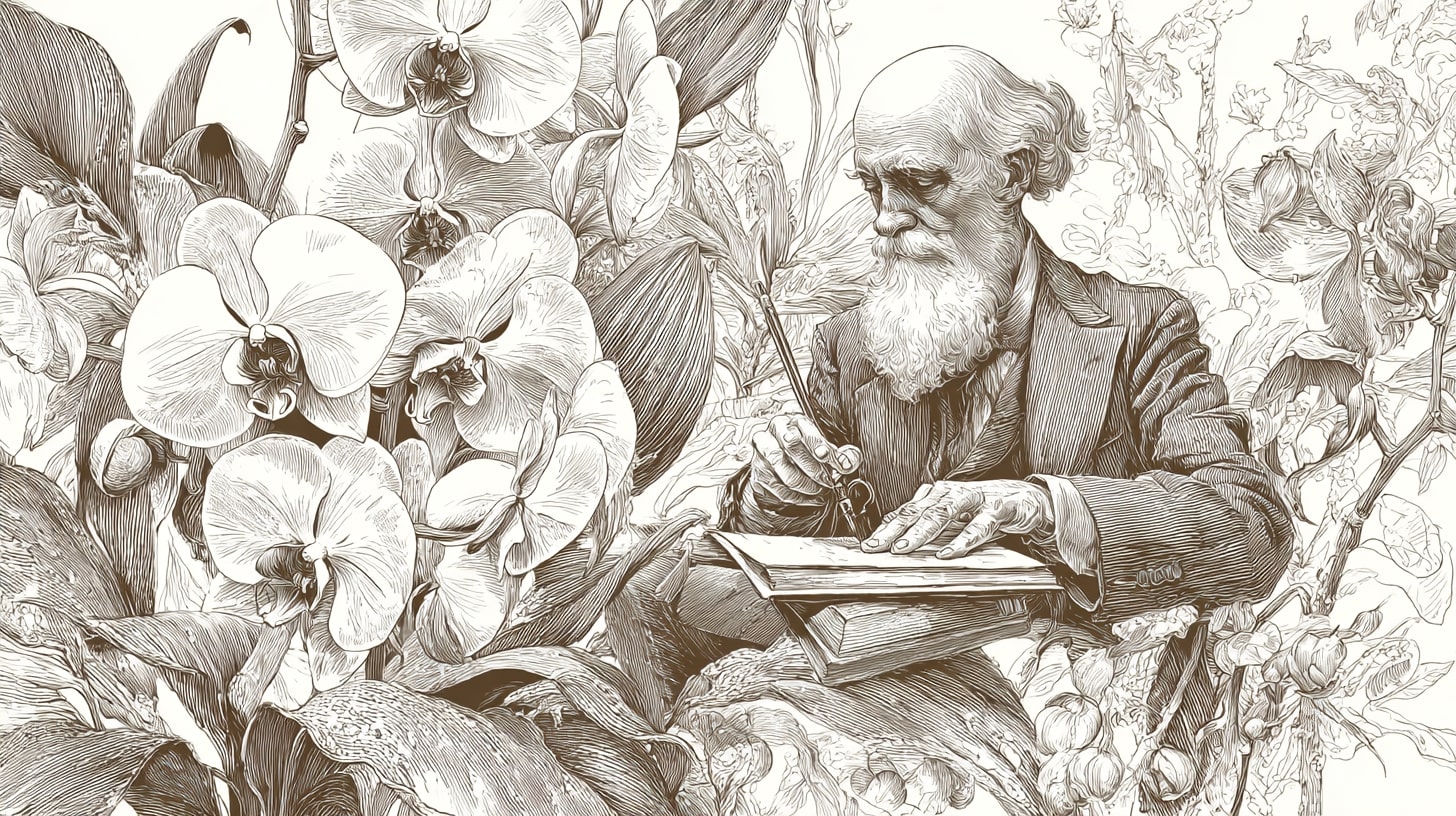

進化論の父、チャールズ・ダーウィンもまた、ラン科植物の持つ精巧な仕組みに深く魅了された一人でした。

彼は著書の中で、ランが昆虫と繰り広げる絶妙な関係性を「驚くべき策略」と表現しています。

私は植物分子遺伝学者として30年以上、特にこのラン科植物が秘める「生命という名の設計図」を読み解く研究に没頭してきました。

この記事では、ダーウィンが驚嘆した壮大な進化の物語から、現代科学が解き明かしつつある遺伝子レベルの生存戦略まで、皆さんと一緒に知の探求の旅に出たいと思います。

さあ、美しさの裏に隠された、胡蝶蘭の驚くべき世界を覗いてみましょう。

第1章:ダーウィンの慧眼 – ランと昆虫の「共進化」という名の舞踏

ダーウィンを虜にした「驚くべき策略」

今から150年以上も前、ダーウィンは『ランの受粉』という一冊の本を書き上げました。

彼はそこで、ラン科植物がいかに多様な花の構造を発達させ、特定の昆虫に花粉を運ばせるための ingenious contrivances すなわち「驚くべき策略」を巡らせているかを、情熱的に解き明かしています。

多くの植物が自家受粉で子孫を残す道を選ぶ中、ラン科植物の多くはそれを避け、他の個体と遺伝情報を交換することで、多様で強い子孫を残す道を選びました。

そのための仕組みは、実に精巧で、ダーウィン自身もその神秘に驚嘆したのです。

あるランが予言した、まだ見ぬ蛾の存在

ダーウィンの慧眼を象徴する、実に有名なエピソードがあります。

彼がマダガスカル原産の「アングレカム・セスキペダレ」というランを観察していた時のことです。

その花には、30cmにも達する非常に長い「距(きょ)」と呼ばれる、蜜が溜まる管がありました。

これを見たダーウィンは、こう予言します。

「この花の蜜を吸うことができる、同じくらい長い口吻(こうふん)を持った蛾が、マダガスカルのどこかに必ず存在するはずだ」と。

当時、そんな奇妙な蛾の存在は誰にも知られておらず、彼の予言は一笑に付されたと言います。

しかし、彼の死から21年後の1903年。

予言は的中します。

「キサントパンスズメガ」という、まさにそのランの距にぴったりと合う長い口吻を持つ蛾が発見されたのです。

これは、特定の植物と特定の生物が、互いに影響を与え合いながら進化していく「共進化」という現象の、最も劇的な証拠となりました。

胡蝶蘭が選んだパートナーとは?

では、私たちの愛する胡蝶蘭は、どのようなパートナーを選んだのでしょうか。

胡蝶蘭の受粉は、主に特定のハチなどによって行われると考えられています。

そのための仕組みもまた、ユニークです。

花の中心を覗いてみると、おしべとめしべが一体化した「蕊柱(ずいちゅう)」という器官があります。

そして、その先端には「花粉塊(かふんかい)」と呼ばれる、粘着質の塊になった花粉が隠されています。

昆虫が蜜を求めて花に潜り込むと、この花粉塊が絶妙な仕掛けで昆虫の背中にペタリと付着します。

そして、その昆虫が別の花を訪れた際に、花粉がめしべに運ばれるのです。

実に無駄のない、洗練された設計だと思いませんか。

第2章:形態の妙技 – 花形と擬態に隠された遺伝子のメッセージ

なぜ蝶が舞う姿をしているのか?

胡蝶蘭は、その学名を「ファレノプシス(Phalaenopsis)」と言います。

これはギリシャ語で「蛾(Phalaina)に似る(opsis)」という意味です。

その名の通り、蝶や蛾が舞う姿を思わせるこの花形は、単なる偶然の産物なのでしょうか。

ラン科植物の世界には、さらに驚くべき戦略家たちがいます。

例えば、ある種のランは、送粉者であるハチのメスの姿や匂いにそっくりな花を咲かせます。

それに騙されたオスのハチが交尾しようと花に止まることで、まんまと花粉を運ばされるのです。

これは「性的擬態」と呼ばれる、高度な生存戦略です。

胡蝶蘭の蝶に似た姿も、もしかしたら昆虫たちの目を引き、止まりたいと思わせるための、何らかのメッセージが込められているのかもしれません。

「唇弁(リップ)」に秘られた役割

胡蝶蘭の花びらをよく観察してみてください。

下側の一枚だけが、ひときわ大きく、形や模様も異なっているのが分かりますね。

これは「唇弁(しんべん)」、通称「リップ」と呼ばれる部分です。

このリップは、昆虫を巧みに誘導するための、いわば着陸誘導灯であり、滑走路の役割を果たしています。

鮮やかな色彩や斑点は「ここに蜜がありますよ」というサインとなり、昆虫を花の奥深くへと導くのです。

このリップの形や模様が、いかに送粉の成功率を高めるか。

その重要性は、遺伝子レベルの研究でも明らかになりつつあります。

遺伝子たちが奏でる「形のオーケストラ」

この左右対称で完璧な胡蝶蘭の花形は、どのようにして作られるのでしょうか。

実は、植物の花の形は、「MADS-box遺伝子」と呼ばれる一群の遺伝子たちの働きによって、驚くほどシステマティックに制御されています。

分かりやすく言えば、これらの遺伝子たちがまるでオーケストラの各楽器のように、それぞれ決められた場所で、決められたタイミングで演奏(発現)することで、がく、花弁、そしてリップといった各パートが正確に形作られていくのです。

一つでも演奏を間違えれば、ハーモニーは崩れてしまいます。

胡蝶蘭の美しさは、遺伝子たちが奏でる、何千万年にもわたって洗練されてきた奇跡のシンフォニーと言えるでしょう。

第3章:香りの化学戦略 – 目に見えない誘惑の分子言語

送粉者を操る「香りのカクテル」

胡蝶蘭が放つ優雅な香りは、私たち人間の心を癒すためだけにあるのではありません。

あれは、特定の送粉昆虫だけを惹きつけるための、極めて特殊な「香りのカクテル」なのです。

植物が作り出す香りの成分は、実に多様な化学物質のブレンドです。

その配合比率をわずかに変えるだけで、全く違う種類の昆虫を呼び寄せることができます。

私の研究室でも、この香りを生み出す遺伝子を特定し、どのような化学反応で香りが作られているのかを解明する研究を進めています。

目には見えない分子の言葉で、胡蝶蘭はパートナーに愛を囁いているのです。

昼に香る花、夜に香る花

実に興味深いことに、胡蝶蘭の仲間には、香りを放つ時間帯が厳密に決まっている種が存在します。

昼行性のハチをパートナーとする種は昼に香り、夜行性の蛾をパートナーとする種は夜になると芳香を放ちます。

これは、無駄なエネルギーを使わず、最も効果的なタイミングでパートナーを誘うための、遺伝子にプログラムされた省エネ戦略です。

彼らは体内時計を持っており、光や温度の変化を敏感に感じ取って、香りを放つべき時を正確に知っているのです。

青い胡蝶蘭と香りの未来

私の専門である「青い胡蝶蘭」の開発は、花の色素を作る遺伝子を操作する研究から始まりました。

自然界には存在しない青い色を、遺伝子工学の力で創り出そうという試みです。

将来的には、このゲノム編集などの技術を応用し、かつて存在した野生種の香りを現代に蘇らせたり、あるいは人々を魅了する全く新しい香りをデザインしたりすることも、決して夢物語ではありません。

科学の進歩は、生命の持つ可能性をさらに広げ、私たちの文化をより豊かにしてくれると、私は信じています。

第4章:着生植物という選択 – 根に秘められたもう一つの生存戦略

なぜ土に根を張らないのか?

胡蝶蘭の自生地は、東南アジアなどの熱帯雨林です。

そこでは、多様な植物がひしめき合い、地面にまで届く光はごくわずかです。

そこで胡蝶蘭は、土に根を張ることをやめ、樹木の幹や枝に根を張り付かせる「着生植物」という生き方を選びました。

これは、他の植物との熾烈な光の奪い合いを避けるための、実に賢い戦略です。

樹上の特等席を確保することで、十分な日光と、風通しの良い環境を手に入れたのです。

呼吸し、光合成する「銀色の根」

皆さんが育てる胡蝶蘭の根が、鉢からはみ出して空中へ伸びていくのを見たことがあるでしょう。

あの太く、銀白色をした根は、ただ体を支えているだけではありません。

実は、驚くべき能力を秘めているのです。

根の表面をよく見ると、少し緑色を帯びていませんか?

これは根に葉緑体があり、なんと葉と同じように光合成を行っている証拠なのです。

さらに、胡蝶蘭の根は「CAM型光合成」という特殊な光合成を行います。

これは、水分の蒸散を最小限に抑えるため、夜間に気孔を開いて二酸化炭素を取り込み、昼間に光を使って糖を合成するという仕組みです。

乾燥に強く、少ない水分で生き延びるための、驚異的な適応と言えるでしょう。

菌類との共生関係

ラン科植物の生存戦略は、それだけではありません。

彼らの種子は、まるで埃のように非常に小さく、発芽するための栄養分(胚乳)をほとんど持っていません。

では、どうやって芽を出すのでしょうか。

答えは、土の中にいる特定の菌類(ラン菌)との共生にあります。

種子は、この菌類に感染してもらうことで、初めて菌から栄養を受け取り、発芽することができるのです。

目に見えない微生物との連携プレイがなければ、胡蝶蘭の生命は次の世代へと繋がっていくことができません。

生命の世界は、常に支え合いの関係で成り立っているのです。

まとめ

ダーウィンが驚嘆したランと昆虫の共進化から、遺伝子レベルで解き明かされつつある香りの分子言語、そして光合成までする不思議な根まで、胡蝶蘭の生存戦略の奥深さを感じていただけたでしょうか。

私たちが「美しい」と感じるその姿は、何千万年という壮大な時間をかけて、絶滅の危機を乗り越え、子孫を残すために磨き上げられてきた「機能美」の結晶なのです。

- 共進化: 特定の昆虫とパートナーシップを結び、受粉を確実にする精巧な花の構造。

- 形態と擬態: 昆虫を巧みに誘導するリップの形や、遺伝子が奏でる完璧な花のシンフォニー。

- 化学戦略: パートナーだけを惹きつける、目に見えない香りの分子言語。

- 着生と共生: 光を求めて樹上に暮らし、光合成する根と、菌類との協力関係。

科学は、この生命の神秘を解き明かすための、強力な羅針盤です。

次にあなたが胡蝶蘭を愛でる時、その花びらの奥に広がる、遺伝子たちが奏でる壮大な生命の物語に、少しだけ耳を傾けてみてください。

きっと、これまでとは違う新たな感動が待っているはずです。